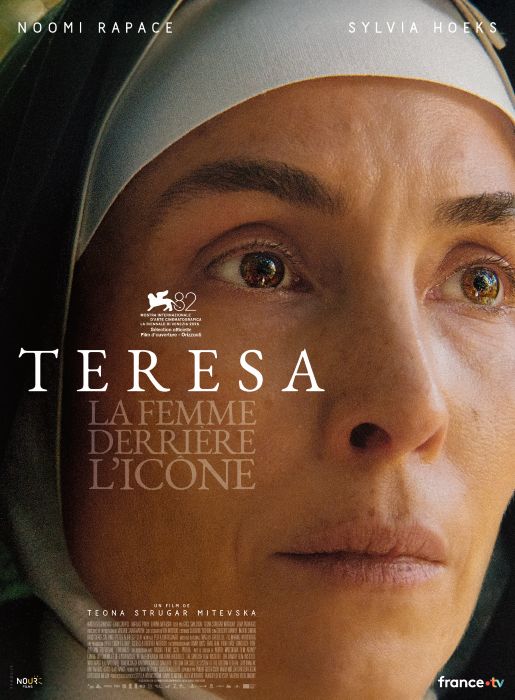

A Calcutta, à la veille de ses 37 ans, Teresa, la mère supérieure d’un couvent, attend l’autorisation de fonder un nouvel ordre plus adapté aux réalités de l’Inde. A travers ce portrait d’une femme tenace et souvent rude, la réalisatrice montre les exigences de la vie religieuse, avec une juste réflexion sur la place du corps chez celles qui ont choisi de donner leur vie à Dieu.

TERESA – MOTHER de Teona Strugar Mitevska. Belgique/Macédoine/Suède/Danemark, Irlande, 2025, 1h43. Avec Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski. Venise 2025, sélection Orizzonti.

Critique de Magali Van Reeth, SIGNIS France

Comme Teona Strugar Mitevska, mère Teresa est Albanaise de Macédoine et la réalisatrice dit qu’elle a toujours été marquée par cette figure de femme forte et libre, cette célébrité, cette sainte contemporaine. Pour ce film, elle a fait beaucoup de recherches et rencontré les derniers témoins qui l’ont connue. A partir de ce travail, elle construit une fiction pour cerner au plus près ce personnage étonnant, cette femme énergique près à bousculer le monde pour arriver à ses fins.

La première partie du film nous montre mère Teresa dans son couvent qui gère une école catholique pour filles, d’où elle s’échappe pour aller nourrir et soigner les corps décharnés dans les rues de Calcutta. Elle attend une lettre du Vatican lui donnant l’autorisation de fonder un nouvel ordre, plus adapté à ses projets, l’ordre des Missionnaires de la charité.

D’emblée, on est frappé par une mise en scène puissante où les personnages semblent toujours vouloir s’échapper du cadre – comme Teresa tente de sortir des règles de sa congrégation. Les lieux envahissent l’espace, la musique est plus rock que sacrée et l’actrice Noomi Rapace incarne une femme dure avec elle-même et les autres, maniaque quand il s’agit de »ne pas s’habituer », y compris à la disposition des meubles dans une chambre.

La seconde partie du film est centrée sur la question de l’avortement. C’est un sujet toujours brûlant dans la religion catholique et fermement condamné par les autorités religieuses mais qui, lorsqu’on en vient aux cas particuliers, soulève de graves questions morales, physiques et médicales, et des réponses variées. C’est aussi pour la réalisatrice l’occasion d’aborder un aspect peu connu de la vie des religieuses. Une fois entrées au couvent, elles restent femmes dans leur chair, dans leur corps, dans leur esprit. Elles ont des règles, des seins qui gonflent, des désirs de maternité, surtout dans un environnement où on fait si souvent référence à la maternité de la Vierge Marie. Du corps, du sang et des larmes, il est en aussi question dans cette ville de Calcutta où les malades et les mourants envahissent certains quartiers. Quand on sacrifie sa vie à Dieu, on y va aussi avec son corps. C’est aussi pour cette raison que le titre international du film est Mother, la mère en Anglais, celle qui donne la vie, d’une manière ou d’une autre.

Comme mère Teresa a heurté sa hiérarchie en son temps, le film pourra heurter les spectateurs qui attendent une hagiographie sulpicienne. La mise en scène de Teona Strugar Mitevska nous bouscule par ses cadres inhabituels, par ses images originales et, tout en respectant le personnage, en montre un côté plus charnel, plus libre, plus âpre et dur à la prise de décision. Mais il fallait sans doute tout cela et même plus pour l’immense travail auprès »des plus pauvres parmi les pauvres » qu’elle a accomplit en Inde et par le monde.

En 2019, au Festival de Berlin, la réalisatrice recevait le prix œcuménique pour son film Dieu existe, son nom est Petrunya.