Du 6 au 10 février 2024 à la Maison de la danse, Lyon 8ème

A la fin du spectacle, on reste assis sans aucune envie de quitter la salle. Lorsque la lumière se fait, comme après un rêve apaisant et consolateur, on profite de tant de beauté et de douceur. Une grande caresse a effleuré chacun de sorte que d’un siège à l’autre, même sans se connaître, on échange une parole pour retenir ce que l’on a vu et entendu. Non, ce n’était pas un rêve, une illusion : nous avons bien vécu cela.

Ce n’est pas que soient gommées la violence ni la mort. Le rideau de fond de scène représente agrandie le déjà large Triomphe de la mort, fresque palermitaine de 1446. Ce n’est pas le pays des bisounours ! On naît, on meurt, on se bat pour vivre, sortir du sein maternel et ne rejoindre celui de la terre qu’en dernière instance.

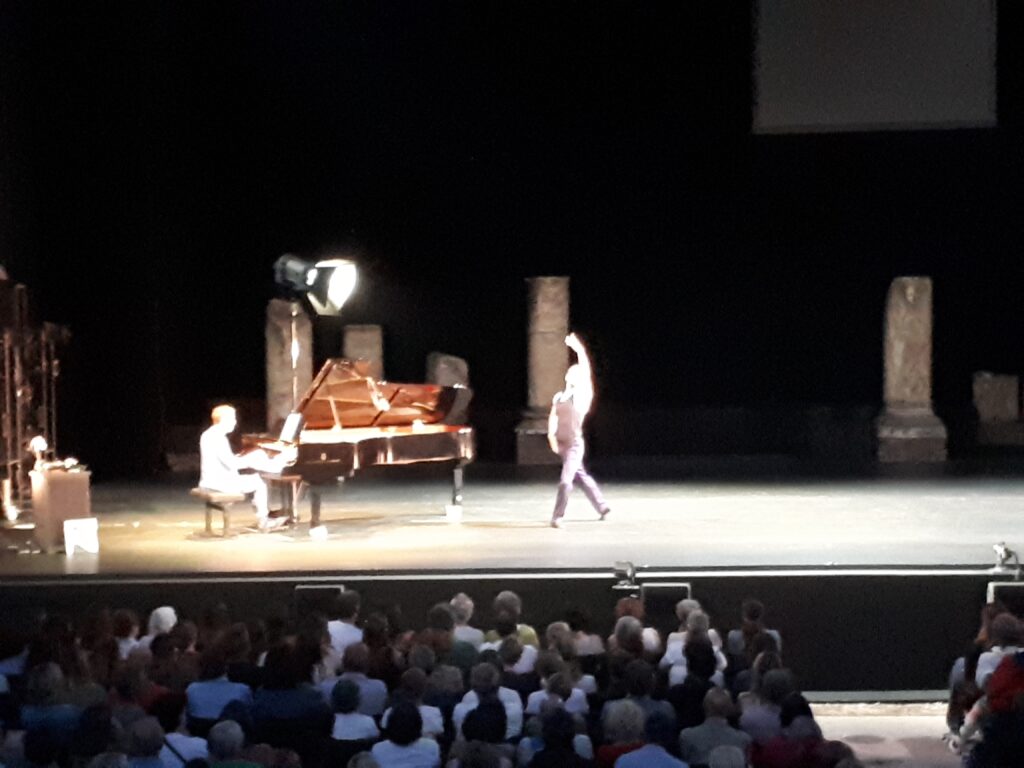

Quatre femmes, un homme, un musicien, et… le rideau de scène. Ce dernier est un danseur à lui seul, manipulé tantôt comme une marionnette à fils, tantôt comme une voile gonflée par le vent ou une vague qui tour à tour engloutit ou porte en équilibre sur sa crête, tantôt comme une couverture où l’on s’enroule ou un manteau, un linceul ou un linge pour emmailloter, tantôt comme une porte par où entrent et sortent les danseurs, etc.

La musique est sans doute responsable de l’impression de douceur, en direct, minimale, d’avantage ponctuation que support de la chorégraphie ; le ballet se fait presque mime. Et dans les histoires sans paroles, on est tenu en veille pour suivre une histoire qui se raconte loin des habitudes. On rit et frémit ; la femme refuse d’être prise pour un pantin, sa ruse et celle d’une humanité robotisée ; le migrant sur son pneumatique qui finit par alimenté de son air un harmonium.

Aurélien Bory a-t-il réussi à montrer l’invisible ? C’était son propos, comme celui de tout art, trouver la stratégie faire sortir l’invisible, faire sortir de l’illusion qu’il n’y aurait rien d’autre que ce que l’on voit. Visibiliser l’invisible serait sans doute lourd et vulgaire, sacrilège. Le faire éprouver seulement se peut. Et si c’est la douceur d’une brise légère comme celle qui anime les chaudes couleurs du rideau-fresque, alors, le pari est réussi. L’invisible, doux et bienfaisant, pour affronter les entrées et sorties de la vie comme celles d’une scène,

C’est jusqu’à samedi 10 février. Il faut y courir.