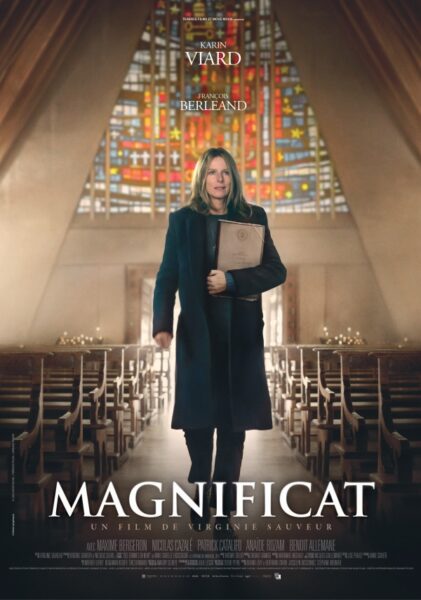

Vincent Van Gogh, Semeur au soleil couchant, 1888

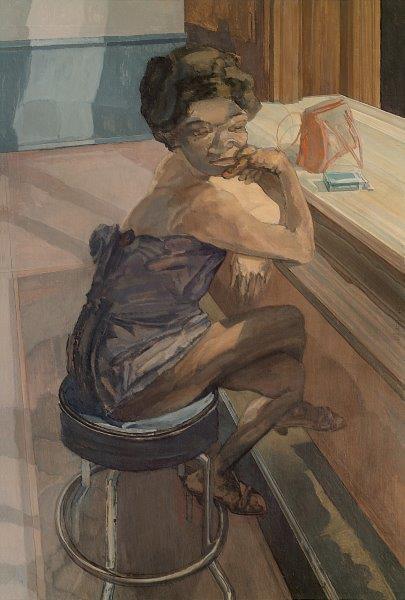

Le soleil fait auréole, la sainteté plus forte que l’arbre qui se tord sous le poids du mal, croix de l’humanité.

« Dans la paix obstinée du soir, alors que les derniers cris d’oiseau se taisent peu à peu, le semeur de Van Gogh inlassable, répète son geste. Sa main droite laisse tomber une pluie de graines bleues qui tombe sur un sol labouré par les traits de pinceau.

Dans le contre-jour le visage disparaît, le corps et la tête ne sont plus qu’une masse noire rythmée par les plis des étoffes malmenés par le travail.

Un arbre brun tourmenté, souvent taillé, traverse en diagonale le paysage. »

(Présentation de l’émission par Jean de Loisy. L’émission mérite vraiment d’être écoutée, notamment selon la perspective Arts, culture & foi)

« On ne se trompe pas si l’on parle d’un tableau religieux dans le cadre du semeur. » Lukas Gloor Historien de l’art

Lettre à Emile Bernard, juin 1888 :

« Le Christ seul – entre tous les philosophes, magiciens, etc., – a affirmé comme certitude principale la vie éternelle, l’infini du temps, le néant de la mort, la nécessité et la raison d’être de la sérénité et du dévouement. Il a vécu sereinement, en artiste plus grand que tous les artistes, dédaignant et le marbre et l’argile et la couleur, travaillant en chair vivante. C’est-à-dire que cet artiste inouï et à peine concevable, avec l’instrument obtus de nos cerveaux modernes nerveux et abrutis, ne faisait pas de statues, ni de tableaux ni de livres : il l’affirme hautement, il faisait… des hommes vivants, des immortels. C’est grave ça, surtout parce que c’est la vérité.

Ce grand artiste n’a pas non plus fait de livres ; la littérature chrétienne, certes, dans son ensemble, l’indignerait, et bien rare sont dans celle-là les produits littéraires qui, à côté de l’Évangile de Luc, des épîtres de Paul – si simples dans leur forme dure et guerrière – puissent trouver grâce. Ce grand artiste – le Christ – s’il dédaignait d’écrire des livres sur les idées (sensations), a certes bien moins dédaigné la parole parlée – la Parabole surtout. (Quel semeur, quelle moisson, quel figuier ! etc.). »